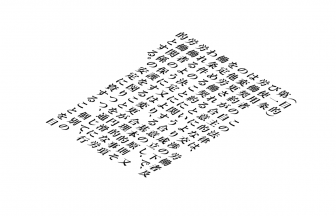

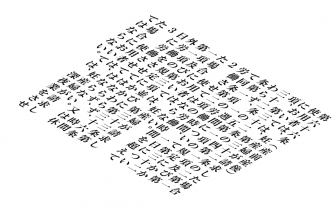

第十九条 (基本手当の減額) 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

一 その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百九十五円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

二 合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

三 超過額が基本手当の日額以上であるとき。 基礎日数分の基本手当を支給しない。

2 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十一年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

【試験問題】次の説明は、労働保険の保険料に関する記述である。継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。 【解答】○

(確定保険料)

第十九条

6 事業主が納付した労働保険料の額が、第一項又は第二項の労働保険料の額(第四項の規定により政府が労働保険料の額を決定した場合には、その決定した額。以下「確定保険料の額」という。)をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。(19条6項)

【試験問題】基本手当の支給に関する次の記述について、適切か否か答えよ。

なお、以下において「賃金日額」とは雇用保険法第17条に規定する賃金日額であり、「算定基礎期間」とは雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間のことである。

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。 【解答】○

収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により届け出なければならない。(雇用法19条3項、雇用則29条1項)

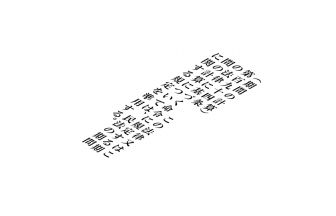

第二十条(支給の期間及び日数)

基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

– 一 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年

– 二 基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間

– 三 基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者 基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間

– 2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。

– 3 前二項の場合において、第一項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。

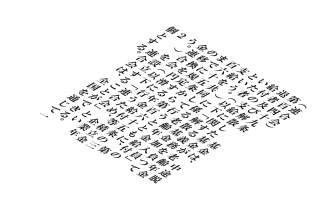

【試験問題】次の説明は、基本手当の受給期間に関する記述である。なお、本問において、「基準日」とは「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことであり、「就職困難者」とは「雇用保険法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」のことである。また、雇用保険法に定める延長給付は考慮しないものとする。

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合で、当該再就職によって特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、その受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。 【解答】×

受給資格者がその受給期間内に新たに雇用され、基本手当の受給要件を満たした後、離職した場合は、新たな受給資格に基づいてのみ基本手当が支給される。また、前の受給資格の基礎となった被保険者期間は新しい受給資格の基礎となる被保険者期間には算入しない。(法20条3項)

受給資格者が、その受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当ては支給しない。

(法20条3項)

基本手当の残日数はいかなる場合も受けられない訳ではなく、再就職し再離職後に新たな受給資格を取得できなかったときは、受給期間内に限り、受給することができる。(再就職の間、就職促進給付等を受けていれば、もちろん基本手当の残日数から当該支給された分は差し引かれる。)(法20条3項)

★新たに受給資格等を取得(離職票を提出)した場合

・1年以内で基本手当等を受給していなかったら「算定基礎期間」に通算する

・基本手当等を受給したか否かは問わず、「算定対象期間」に含めない

・前の受給資格に基づく「基本手当等」は支給されない

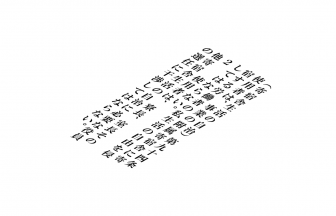

【試験問題】次の説明は、基本手当に関する記述である。

受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。 【解答】○

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 (雇用保険法 19条)

新たに「高年齢受給資格」「特例受給資格」を取得したときは前の受給資格の基本手当は受給できない。ただし、新たな受給資格を取得しなければ前の基本手当が受給できる。

受給資格者が受給期間内に再就職し、再び離職した場合において、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に基づく基本手当は支給されない。が、新たな受給資格等に基づく基本手当等は支給される。(法20条3項)

【試験問題】受給資格者が受給期間内に、再就職し、再び離職した場合で、新たに受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格又は日雇受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当ては支給しない。【解答】×

新たに、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときであり。問題文では日雇受給資格が入っているため間違いとなる。(法20条第3項)

特定受給資格者・特定理由離職者

30未満:くる いつも いっぱい

30~35 :くる いや にい ふしぎな

35~45: くる いや ふしぎな ふなれな

45~60:いばって ふしぎな ふなれな サザンのコンサ-ト

60~65:いこう いや にい ふしぎだね

*1年未満はすべて90日「くる」と覚える

何回も読んだらそのうち覚えられます。

また前の受給資格の基礎となった被保険者期間は新しい受給資格の基礎となる被保険者期間に算入されず、高年齢求職者給付金又は特例一時金の受給要件を満たした場合も、以後は前の受給資格に基づいて基本手当の支給を受けることはできないので注意です。

【試験問題】次の説明は、特定受給資格者に関する記述である。受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。【解答】?

この記事へのコメントはありません。